Class 12th प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र (Introductory Macroeconomics)

Chapter 4 - आय और रोजगार के निर्धारण (Income and Employment Determination)

- सेटेरिस पारिबस (Ceteris Paribus) : एक ही समय पर सभी परिवर्तों जैसे-अर्थव्यवस्था में धीमी संवृद्धि की अवधि अथवा मंदी अथवा कीमत स्तर में वृद्धि या बेरोज़गारी में वृद्धि आदि के संबंध में बताना कठिन है। अतः जब हम किसी परिवर्त विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करें, तो हमें अन्य सभी परिवर्तों के मूल्यों को स्थिर रखना चाहिए। यह प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का प्ररूपी रूढ़ीकरण है जिसे सेटेरिस पारिबस (Ceteris Paribus) की मान्यता कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है 'यदि अन्य बातें समान रहें’।

- समग्र माँग तथा इसके अवयव (Aggregate Demand and its Components):

एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा एक दिए हुए आय स्तर पर एवं एक निश्चित समयावधि में समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के नियोजित क्रय के कुल मूल्य को समग्र माँग कहते हैं। इसे कुल व्यय के रूप में मापा जाता है :-

AD = C + I + G + X - M

- उपभोग - C (Consumption - C):-

- एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग में संबंध की व्याख्या करता है।

- सरलतम उपभोग फलन में यह माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ-साथ उपभोग में स्थिर दर से परिवर्तन होता है।

- नि: संदेह यदि आय शून्य भी हो तो भी कुछ उपभोग तो होगा ही क्योंकि उपभोग की यह मात्रा आय से स्वतंत्र है | इसे स्वतंत्र उपभोग (Autonomous Consumption) कहा जाता है।

- हम उपभोग फलन की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं:-

यहाँ C = घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। यह दो अवयवों से मिलकर बना है स्वतंत्र उपभोग (Autonomous Consumption) C तथा प्रेरित उपभोग (Induced Consumption) (c.Y)।

- उपभोग फलन का ग्राफीय चित्रण (Graphical Presentation of Consumption Function):-

- उपभोग (C) का कुछ न्यूनतम स्तर सदैव होता है जिसे C स्वतंत्र उपभोग (Autonomous Consumption) द्वारा प्रकट किया जाता है। अतः C उपभोग फलन का अंतरोर्ध है।

- जैसे-जैसे आय (Y) में वृद्धि होती है वैसे-वैसे C बढ़ता है।

- सीमांत उपभोग प्रवृति (Marginal Propensity to Consume):-

- इसे आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे ‘c’ से संकेतक किया जाता है।

- जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में होने वाला परिवर्तन ∆C कभी भी आय में परिवर्तन ∆Y से अधिक नहीं हो सकता। अतः ‘c’ का अधिकतम मान '1' हो सकता है।

- दूसरी ओर, अगर आय में परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता अपने उपभोग में परिवर्तन न करे इस स्थिति में, MPC = 01। सामान्यतः MPC का मान 0 तथा 1 के बीच में होता है (0 तथा 1 को मिलाकर)।

- सीमांत बचत प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Save):

- बचतें आय का वह भाग है जो उपभोग नहीं किया गया है। अन्य शब्दों में,

S = Y - C

- सीमांत बचत प्रवृत्ति (MPS) : इसे आय में परिवर्तन होने पर बचत में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है | इसे ‘s’ से संकेतिक किया जाता है।

क्योंकि S=Y-C

- प्रत्याशित निवेश ( Ex ante Investment):-

- निवेश को भौतिक पूँजी स्टॉक जैसे कि मशीन, भवन, सड़क इत्यादि में वृद्धि और उत्पादक की माल-सूची में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- उत्पादकों का निवेश संबंधी निर्णय, जैसे कि नयी मशीनों की खरीद, अधिकांशतः ब्याज की बाज़ार दर पर निर्भर करता है। किंतु सरलता की दृष्टि से हम यह मान लेते हैं कि फर्म हर वर्ष समान मात्रा में निवेश करने की योजना बनाती है। अतः निवेश हर वर्ष स्थिर रहता है। प्रत्याशित निवेश माँग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं:

जहाँ I धनात्मक स्थिरांक है। I दिए हुए वर्ष में अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment) को प्रदर्शित करता है।

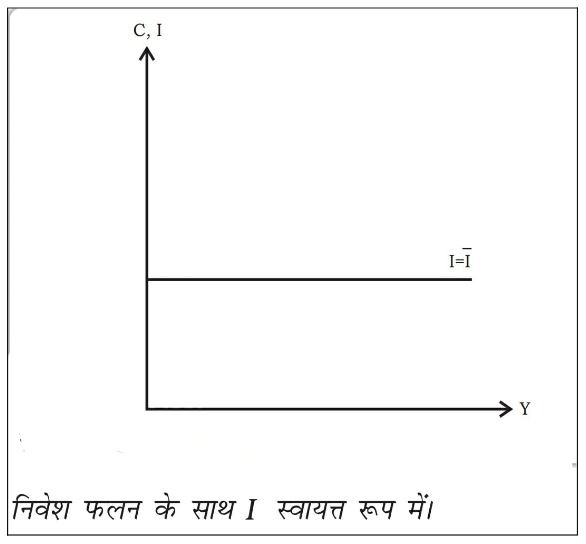

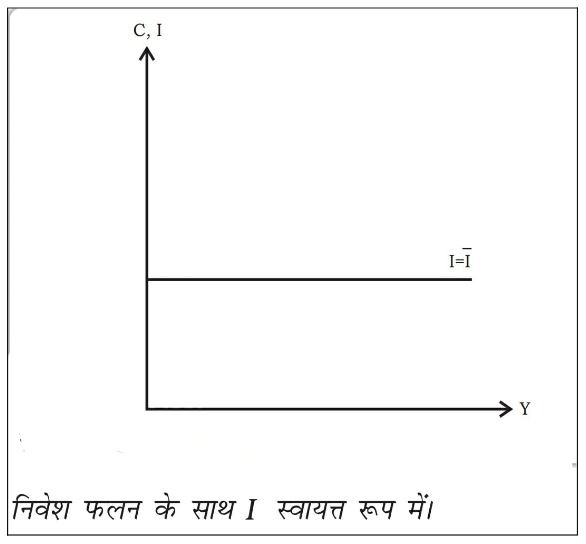

- निवेश फलन का ग्राफीय चित्रण (Graphical Representation of Investment Function):-

- नीचे दिए गए ग्राफ मे निवेश फलन को क्षैतिजीय अक्ष के ऊपर I के बराबर ऊँचाई वाली क्षैतिज रेखा (Horizontal Line) द्वारा दिखाया गया है।

- इस मॉडल में I स्वायत्त है जिसका अर्थ है कि यह वहीं रहती है चाहे आय का स्तर कुछ भी हो।

- दो-सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण (Determination of Income under Two - Sector Model):

- सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त माँग अंतिम वस्तुओं पर किये गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होती है, अर्थात्

AD = C+ I

- अंतिम वस्तुओं की समस्त माँग को इस प्रकार लिखा जा सकता है:-

- जब अंतिम वस्तु बाज़ार और अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती हैं, तभी प्रत्याशित पूर्ति प्रत्याशित माँग के बराबर होती है।

इस समीकरण की बायीं ओर Y पद अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशित निर्गत (Ex ante Output) अथवा नियोजित पूर्ति (Planned Supply) को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर, दायीं ओर की अभिव्यक्ति से अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित समस्त माँग (Ex ante or Planned Aggregate Demand) प्रदर्शित होती है।

- इस समीकरण को दो स्वायत्त पदों C और I को जोड़कर पुनः इस प्रकार सरल किया जा सकता है:

जहाँ A = C + I अर्थव्यवस्था का कुल स्वायत्त व्यय (Autonomous Expenditure) है।

- प्रत्याशित पूर्ति > प्रत्याशित समस्त माँग की स्थिति में,

वास्तविक स्टॉक > आवश्यक स्टॉक

वस्तुओं के अत्यधिक स्टॉक को माल-सूची का अनभिप्रेत संचय (Unintended Accumulation of Inventories) कहा जाएगा। माल सूची या स्टॉक इसलिए फर्म के पास ही रहता है।

- प्रत्याशित पूर्ति < प्रत्याशित समस्त माँग की स्थिति में,

वास्तविक स्टॉक < आवश्यक स्टॉक

अर्थव्यवस्था में बिना पूरी की गई माँग के कारण उत्पादक हानि उठाएँगे।

- संतुलन की स्थिति में प्रत्याशित पूर्ति = प्रत्याशित समस्त माँग

वास्तविक स्टॉक = आवश्यक स्टॉक

वस्तुओं तथा सेवाओं की नियोजित पूर्ति वस्तुओं तथा सेवाओं की नियोजित माँग के बिल्कुल बराबर है।

- लघु अवधि में संतुलन आय का निर्धारण : ग्राफीय विधि (Determination of Equilibrium Income in the Short Run : Graphical Method)

- स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन ।

- समग्र माँग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर प्रभाव ।

- स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन (Macroeconomic Equilibrium with the Price Level fixed):

- (Aggregate Demand - Graphical Presentation):

- समस्त माँग फलन आय के प्रत्येक स्तर पर कुल माँग है (जो उपभोग + निवेश से प्राप्त होती है) को दिखाता है।

- ग्राफ के अनुसार, इसका यह अर्थ है कि समस्त माँग को ऊर्ध्वाधर आधार पर उपभोग एवं माँग फलनों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है।

यहाँ,

OM = C

OJ = I

OL = C+I

- समस्त माँग फलन आय के प्रत्येक स्तर पर कुल माँग है (जो उपभोग + निवेश से प्राप्त होती है) को दिखाता है।

- ग्राफ के अनुसार, इसका यह अर्थ है कि समस्त माँग को ऊर्ध्वाधर आधार पर उपभोग एवं माँग फलनों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है।

यहाँ,

OM = C

OJ = I

OL = C+I

- समस्त माँग फलन उपभोग फलन के समानांतर है अर्थात उसका ढलान c के ही समान हैं। समस्त माँग फलन प्रत्याशित माँग को दर्शाता है।

- Aggregate Supply - Graphical Presentation):

- GDP का कुछ भी स्तर क्यों न हो, उतनी पूर्ति तो करनी होगी और मूल्य स्तर का कोई योगदान नहीं होता। पूर्ति की इस प्रकार की स्थिति को 45 वाली रेखा से दिखाया जाता है।

- 45° की रेखा की यह विशेषता है कि इसमे प्रत्येक बिन्दु का समान क्षेतिजीय और ऊर्ध्वाधर निर्देशांक होगा।

- (At Equilibrium : AD = AS )

वह बिन्दु जहाँ प्रत्याशित समस्त माँग, प्रत्याशित समस्त पूर्ति के बराबर है साम्य होगा। ऊपर दर्शाए गए चित्र में साम्य बिन्दु E है और आय का साम्य स्तर OY है।

- समग्र माँग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर प्रभाव (Effect of Change on Aggregate Demand on Income and Output):

आय का संतुलित स्तर समग्र माँग पर निर्भर करता है। अतः यदि समग्र माँग में परिवर्तन होता है, तो आय का संतुलित स्तर भी परिवर्तन होता है यह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक परिस्थितियों में हो सकता है:

- उपयोग में परिवर्तन: यह (i)

में परिवर्तन, या (ii) c में परिवर्तन के कारण हो सकता है।

में परिवर्तन, या (ii) c में परिवर्तन के कारण हो सकता है। - निवेश में परिवर्तन

निवेश स्वतंत्र है यद्यपि इसका अर्थ केवल इतना है कि यह आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। आय के अतिरिक्त ऐसे बहुत से चर हैं, जो निवेश स्तर को प्रभावित कर सकते हैं एक महत्वपूर्ण कारक है साख की उपलब्धता साख की आसान उपलब्धता निवेश को बल देती है। एक अन्य कारक है ब्याज की दर- ब्याज की दर निवेश योग्य निधि की लागत है। ब्याज की ऊँची दरों पर, फर्मों की प्रवृत्ति, निवेश को कम करने की होती है।

निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से, निवेश में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करें।

मान लीजिए,

C = 40 + 0.8Y, I = 10

Y = C+I = 40 +0.8Y + 10, ताकि Y = 50 + 0.8Y, अथवा

इस स्थिति में, संतुलित आय (समीकरण से प्राप्त) 250 हो जाती है। अब, मान लीजिए कि निवेश बढ़कर 20 हो जाता है। देखा जा सकता है कि नई संतुलित आय 300 होगी। इसे ग्राफ में भी देखा जा सकता है। आय में यह वृद्धि निवेश में वृद्धि के कारण होती है, जोकि यहाँ स्वतंत्र व्यय का एक अवयव है।

जब स्वायत्त निवेश में वृद्धि होती है, तो रेखा AD1, ऊपर की ओर समानांतर शिफ्ट होती है और AD2, की स्थिति को प्राप्त करती है। निर्गत Y’1, पर समस्त माँग का मूल्य Y’1F है, जो निर्गत OY’1 = Y’1E1 के मूल्य से E1F के परिमाण के बराबर अधिक है। E1F से अधिमाँग के परिणाम की माप होती है, जो अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। अत: E1 संतुलन को निरूपित नहीं करता। अंतिम वस्तु बाजार में नये संतुलन की प्राप्ति के लिए हमें उस बिंदु की खोज करनी होगी, जहाँ नयी समस्त माँग रेखा AD2, 45° रेखा को प्रतिच्छेद करेगी। यह बिंदु E2 पर होता है, जो नया संतुलन बिंदु है। निर्गत और समस्त माँग के नये मूल्य क्रमशः Y’2 और AD’2 है।

ध्यान रखें कि नये संतुलन निर्गत तथा समस्त माँग में E1G = E2G के परिमाण में वृद्धि होती है, जो स्वायत्त व्यय  में प्रारंभिक वृद्धि से अधिक है। अतः स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से प्रतीत होता है कि समस्त माँग और निर्गत के संतुलन मूल्यों पर अधिप्लावन प्रभाव पड़ता है।

में प्रारंभिक वृद्धि से अधिक है। अतः स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से प्रतीत होता है कि समस्त माँग और निर्गत के संतुलन मूल्यों पर अधिप्लावन प्रभाव पड़ता है।

- गुणक क्रियाविधि (The Multiplier Mechanism): गुणक प्रक्रिया इस प्रकार कार्य करती है:-

- निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति का उपभोग व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है। इसलिए उपभोग में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उपभोग व्यय में परिवर्तन (ΔC) कम होकर 0 नहीं हो जाता।

- आय सृजन की प्रक्रिया में MPC प्रमुख तत्व है। MPC जितना अधिक होगा, आय का उपभोग व्यय में परिवर्तन उतना ही अधिक होगा। इसके अनुसार, आय का सृजन भी उतना ही अधिक होगा क्योंकि अंततः व्यय ही है जो आय में परिवर्तित होता है। आय सृजन प्रक्रिया में व्यय का समावेश है और बचत एक वापसी है।

- गुणक की अभिव्यक्ति को इस प्रकार लिखा जा सकता है:

जहाँ ∆Y अंतिम वस्तु निर्गत की कुल वृद्धि तथा c = MPC (सीमांत उपभोग प्रवृत्ति) है।

- कुछ अन्य संकल्पनाएँ (Some More Concepts) :-

- पूर्ण रोजगार आय स्तर (Full Employment Level of Income): पूर्ण रोजगार आय स्तर आय का वह स्तर है जहाँ उत्पादन के समस्त कारक उत्पादन प्रक्रिया में पूर्णतयः रोजगार (Fully Employed) में हैं।

- निर्गत का साम्य स्तर (Equilibrium Level of Output) आगत के पूर्ण रोजगार के स्तर (Full Employment Level of Output) से अधिक या कम हो सकता है।

- यदि यह आगत के पूर्ण रोज़गार स्तर से कम है तो यह इसलिए है कि माँग समस्त साधनों को रोज़गार देने के लिये पर्याप्त नहीं है। यह स्थिति न्यून माँग (Deficient Demand) की स्थिति कहलाती है। इससे दीर्घकाल में कीमतें कम हो जाती हैं।

- दूसरी तरफ यदि आगत का रोज़गार स्तर पूर्ण रोज़गार के स्तर से अधिक है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि माँग पूर्ण रोज़गार पर उत्पादित उत्पादन स्तर से अधिक है। यह स्थिति अत्याधिक माँग (Excess Demand) की स्थिति कहलाता है। इससे दीर्घकाल में कीमतें बढ़ जाती हैं।

में प्रारंभिक वृद्धि से अधिक है। अतः स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से प्रतीत होता है कि समस्त माँग और निर्गत के संतुलन मूल्यों पर अधिप्लावन प्रभाव पड़ता है।

में प्रारंभिक वृद्धि से अधिक है। अतः स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से प्रतीत होता है कि समस्त माँग और निर्गत के संतुलन मूल्यों पर अधिप्लावन प्रभाव पड़ता है।